Audiences de la coroner : Raphaël André, itinérance et une « problématique très complexe »

Il était « nécessaire et essentiel » pour la coroner Stéphanie Gamache de tenir des audiences, car il lui manquait plusieurs éléments de réponses à la suite de son enquête sur la mort de Raphaël André.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

La coroner Stéphanie Gamache a ouvert les audiences publiques sur le décès de Raphaël André en indiquant qu’elle était là pour faire la lumière sur ce décès sachant qu’il y aura toujours une part d’ombre, car l’Innu n’est plus là pour parler et que ces audiences ne sont pas une « enquête sur l’itinérance dans sa globalité ».

La famille de Napa Raphaël – comme il sera nommé désormais pendant la durée de l’enquête, car c’est ainsi qu’il était connu dans sa communauté

, a précisé la coroner – était connectée à distance. Me Stéphanie Gamache les a remerciés en innu-aimun, notamment pour leur patience.

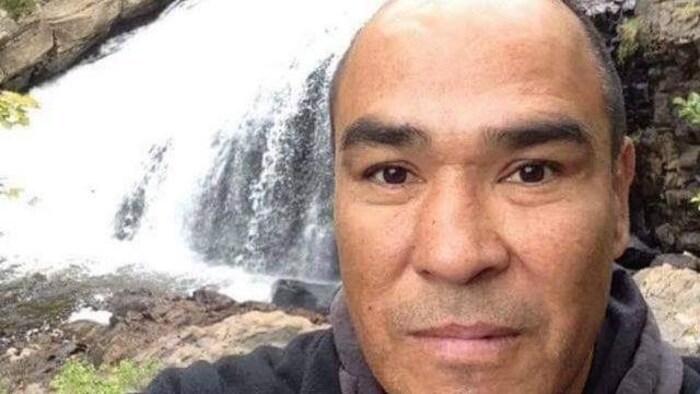

Cet homme innu de la communauté de Matimekush-Lac John est décédé le 17 janvier 2021 dans une toilette chimique près du refuge La Porte ouverte, sur la rue du Parc, qu’il avait l’habitude de fréquenter. L'endroit, normalement ouvert 24 heures sur 24, avait dû fermer ses portes en raison d'une éclosion de COVID-19. On suppose que l'homme dans la cinquantaine se cachait des policiers en raison du couvre-feu qui était alors en vigueur.

Raphaël André est décédé le 17 janvier 2021, à Montréal.

Photo : Courtoisie John Tessier/The Open Door

En janvier 2021, Stéphanie Gamache a été désignée pour procéder à l’investigation, mais malgré tous [ses] efforts, les infos [qu’elle a] obtenues à l’époque sont restées fragmentaires malgré le dossier médical fort volumineux, mais incomplet

.

Toutes ces informations ont soulevé énormément de questions [auxquelles] je n’avais pas de réponses

, a expliqué la coroner qui a donc conclu être dans l’impossibilité de finaliser son rapport. Il lui est alors apparu nécessaire et essentiel

de tenir ces audiences.

La perte d’une vie humaine demeure toujours une tragédie pour les proches du décédé et pour notre société. Notre institution a un devoir de protection de vie humaine et c’est pour ça qu’on est ici.

La coroner a rappelé que le but d’audiences publiques était de faire la lumière pour mieux comprendre les circonstances du décès, identifier les facteurs et faire des recommandations afin de prévenir un tel décès.

De plus, Me Stéphanie Gamache a prévenu que cette enquête publique ne sera pas une enquête publique sur l’itinérance dans sa globalité

, car ce n’est pas son mandat.

Mais la coroner a déjà prévenu : il restera toujours une certaine part d’ombre concernant son décès, car M. Napa Raphaël n’est plus là pour nous parler de ses dernières heures

.

Une problématique complexe

Selon elle, il est déjà incontestable

que l’homme innu était une personne vulnérable, avec des problèmes de santé, sans domicile fixe pendant une période très sombre

de la société, avec l’urgence sanitaire.

Napa Raphaël André était connu pour ses problèmes de consommation d’alcool sévère, il avait une atteinte frontale qui peut être en lien avec des traumatismes anciens ou à cause de sa consommation d’alcool et souffrait d’anxiété. Ces conditions en faisaient un patient avec une problématique très complexe

, en plus de sa situation d’itinérance.

Il avait plusieurs antécédents judiciaires, avec des infractions contre la personne : voies de fait et menaces, ainsi que le non-respect de ses conditions de remise en liberté.

Lors de son décès, Napa Raphaël André avait d’ailleurs un mandat d’arrêt contre lui. Il avait proféré des menaces en milieu hospitalier à l’automne 2020 à l’égard d’un préposé aux bénéficiaires qui avait porté plainte. Napa Raphaël André devait se présenter en cour, mais il était absent à sa comparution.

Retour sur la dernière soirée de Napa Raphaël André

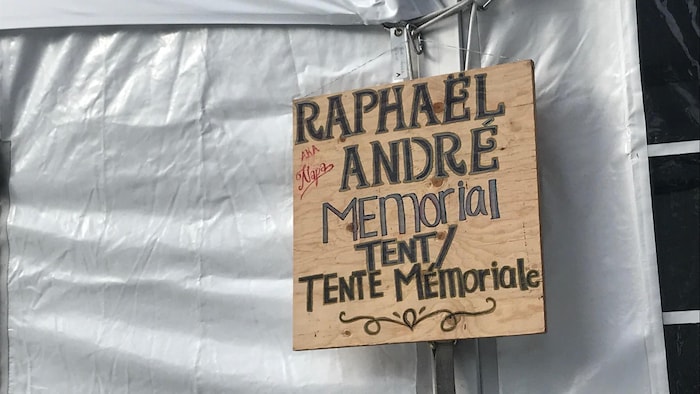

L'Innu de la communauté de Matimekush-Lac John est décédé le 17 janvier 2021 dans une toilette chimique. L'événement a mené à l'inauguration d'une tente à son nom pour les personnes itinérantes autochtones à Montréal. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Le sergent-détective du Service de police de la Ville de Montréal, Alexandre Bertrand, est arrivé vers 9 h 58 le matin du 17 janvier 2021. Il a décrit ce qu’il avait vu à l’intérieur et à l’extérieur de la toilette chimique, tout ce qu’il a pu examiner en détail, notamment n’avoir pas vu de traces ni de plaies de défense et que le sang observé était un écoulement qui pouvait être normal suite à un décès.

Il n’y a rien qui indiquait l’intervention d’un tiers au niveau de la scène du décès

, a conclu le sergent-détective.

Le 16 janvier 2021, la veille de la découverte de son corps, M. André, visiblement intoxiqué, était tombé dans un dépanneur près de la ressource La Porte ouverte. Le commis ne l'avait jamais vu à ce point en état d'ébriété. Il avait ensuite été transporté à l’hôpital où il est resté moins de trois heures. Ensuite, il est retourné dans cette ressource où il avait passé la journée.

Il s’est endormi dans un coin. En début de soirée, les intervenants ont demandé aux personnes présentes de sortir, car la ressource fermait. Il a quitté les lieux vers 21 h. M. André serait sorti sans le sac de couchage qu’il avait reçu en début de journée, car lors de sa chute et son transfert à l’hôpital, le sac n’a pas suivi

, a précisé Alexandre Bertrand.

Selon le sergent-détective, une place dans une autre ressource était réservée pour lui et un taxi avait été appelé pour le transporter, mais l’Innu aurait refusé de le prendre.

Le seul document qu’il a retrouvé sur l’homme était une carte d’hôpital sans photo, mais avec son nom.

Alexandre Bertrand a lu le témoignage d'une dénommée Mme Akpaahatak. Le 16 au soir, elle voulait aller aux toilettes, elle y a vu M. André, mais pensait qu’il dormait. Elle est revenue le lendemain et l’homme ne bougeait plus.

La culture qui l’apaise

Napa Raphaël André était originaire de Matimekush Lac John. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Napa Raphaël André a été hospitalisé quatre fois entre avril 2019 et novembre 2020 à l'hôpital Notre Dame, pris en charge par le Service des toxicomanies et de médecine urbaine (STUM).

Les trois témoins de l'hôpital Notre Dame -une ergothérapeute, une neuropsychologue et une psychiatre- ont dépeint un homme très anxieux, irritable rapidement, qui pouvait démontrer de l’agressivité mais pas contre les personnes. Cela ressemblait plus à de la frustration, ce qui pouvait le pousser à taper du poing sur la table car il n’arrivait pas à accomplir quelque chose.

Dès avril 2019, lors de sa première observation, l'ergothérapeute a relevé qu’il est régulièrement [irrégulier] au niveau des comportements

: demandes très pressantes répétées à très haute fréquence malgré les réponses, agitation psychomotrice et une attitude imposante.

L'homme avait une atteinte frontale. La neuropsychologue a constaté des troubles oppositionnels, troubles de conduite, des causes neurodéveloppementales. La psychiatre Marie-Ève Blain Juste a suspecté des troubles neurocognitifs légers et a indiqué néanmoins qu’il était capable de s’organiser avec le milieu communautaire et le milieu de vie qu’il voulait avoir.

Les interactions sociales et le fait d'être en groupe étaient plus difficiles, a noté de son côté l'ergothérapeute. En ce qui concerne les activités proposées, il avait du mal à autoréguler ses ressentis, ses sensations, mais il était autonome dans les activités du quotidien.

Elle a noté une amélioration quand il était dans un milieu encadré en l’absence de facteurs de risque. Lui-même le demandait tout en mettant de l’avant aussi l’importance du nomadisme pour lui. L’ergothérapeute a mentionné plusieurs fois l’apport de sa culture innue, lui qui était originaire de Matimekush-Lac John, une communauté innue près de Shefferville.

Dans son histoire fonctionnelle, la partie innue, vécue dans sa communauté était bénéfique

, a-t-elle ensuite mentionné, précisant que plus on s’ancrait dans ses intérêts, et les activités qui venaient de sa culture, plus il s’améliorait

.

Des ressources insuffisantes

Après ses différentes hospitalisations, plusieurs solutions d’hébergement ont été testées, a indiqué l’ergothérapeute, dénonçant à plusieurs reprises un manque d’hébergements pour des personnes qui ont des multitudes de besoins

.

On l’a gardé longtemps pour lui offrir un milieu d’hébergement stable, car on manque d’hébergement transitoire, voire permanent, donc oui, on a étiré ses séjours [chez nous] et j’en suis fière

, a-t-elle lancé.

Peu de personnes se sont déplacées pour assister en présence aux audiences qui sont aussi disponibles virtuellement.

Nakuset dirige le Foyer pour femmes autochtones de Montréal depuis plus de 20 ans.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

La directrice du Foyer des femmes autochtones de Montréal, Nakuset, qui a été à l’origine de la tente Raphaël, était la seule autochtone sur place. Elle n'a pas témoigné, mais elle a affirmé aux journalistes en dehors de la salle d'audience avoir peu d’espoir que les recommandations de la coroner auront un impact. Beaucoup des appels à l'action de la commission Viens et de l’ENFFADA ont été ignorées, ce qui ne l'encourage pas à être optimiste.

Mais elle a nuancé. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose, mais je sais que la famille attend et beaucoup d’Autochtones attendent. Peut-être que quelque chose peut changer et c’est pour cette raison que je suis ici

.

Elle a plaidé pour l’ouverture d’un hébergement juste pour hommes autochtones et a rappelé que les ressources existantes peinent à répondre à la demande dans la métropole.

Le soir de son décès, Raphaël André n'avait pas pu se réchauffer au refuge La Porte ouverte.

L'événement a ravivé les débats par rapport au manque de fonds publics consacrés à l'aide aux personnes en situation d'itinérance. Il a également remis à l'avant la surreprésentation des Autochtones dans les populations itinérantes.

Plus d'une centaine de repas étaient distribués tous les soirs à la tente Raphaël André, en 2021.

Photo : Ivanoh Demers

Dans les mois qui ont suivi, une tente chauffée où l'on distribuait des repas avait été installée au square Cabot. Dédiée à la mémoire de Raphaël André, cette tente, financée en grande partie par des communautés innues, a été en service pendant 15 mois avant d'être fermée en avril 2022.

La maison Raphaël André, un refuge cette fois, a ensuite pris le relais en janvier 2023 avant de fermer à son tour en avril de la même année.

Plusieurs témoins

Toute personne d'intérêt avait la possibilité d'adresser une demande au bureau du coroner avant le 1er mars 2024 afin de témoigner lors des audiences. La liste finale des témoins (Nouvelle fenêtre) a été dévoilée le 10 mai.

Parmi ceux-ci, on compte plusieurs experts, comme des professionnels de la santé et des spécialistes en toxicomanie.

Les audiences laisseront également place au témoignage de policiers, d'enquêteurs, de travailleurs sociaux et d'employés du Service régional d’itinérance du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Le 23 mai, ce sera au tour de la directrice générale du refuge La Porte Ouverte en janvier 2021, Mélodie Racine, et de Ruth Bresnen, qui était alors présidente du conseil d'administration.

Le 3 juin, il sera question d'une demande d'exemption pour les personnes en situation d’itinérance qui avait été demandée lors de la mise en place du couvre-feu durant la pandémie de COVID-19.

Puis, le lendemain, 4 juin, on entendra les parents de Raphaël André, ainsi que le chef de Matimekush-Lac John, Réal McKenzie.

Leur témoignage sera suivi de différentes recommandations, dont celles du Dr Stanley Vollant, qui parlera au nom de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.